Toda

arte narrativa é uma questão de tempo. O exercício virtuosístico de todo

artista da narrativa é, antes de tudo, a representação certeira de alguns

elementos da realidade no seu devido

tempo, mais do que em seu devido lugar. É natural que, neste sentido, o

papel de um certo sentido revelacional do enredo seja muito importante: as

surpresas e as reviravoltas de uma determinada trama são inegavelmente,

espécies de clímaces que dão sinuosidade ao tortuoso caminho do drama narrado e

ao mesmo tempo ressignificam todos os elementos nele presentes: não só a

história como um todo ganha novas tonalidades com estas revelações, mas o

sentido dos mais diversos signos que nela estão presentes podem, neste processo,

ser modificados e ganhar maior completude.

O papel desta sistemática

revelacional é bastante complexo, certamente: quantas formas haveria de

desvelar ou de ocultar momentaneamente os elementos narrativos, a fim de que

somente surgissem na devida hora? Como medir o limiar, por exemplo, da

aplicação certeira de figuras de linguagem que pudessem levar a cabo tudo isto?

Qual o lugar da elipses, das metáforas? Por certo, seriam questões originantes

de uma discussão inspiradora, mas bastante longa, à qual aqui não pretendemos

nos deter.

Queremos, no entanto, pensar um

pouco acerca de um pequeno exemplo, certamente inusual, mas igualmente

bem-sucedido, de grande virtuosismo narrativo no que tange a esta seara das

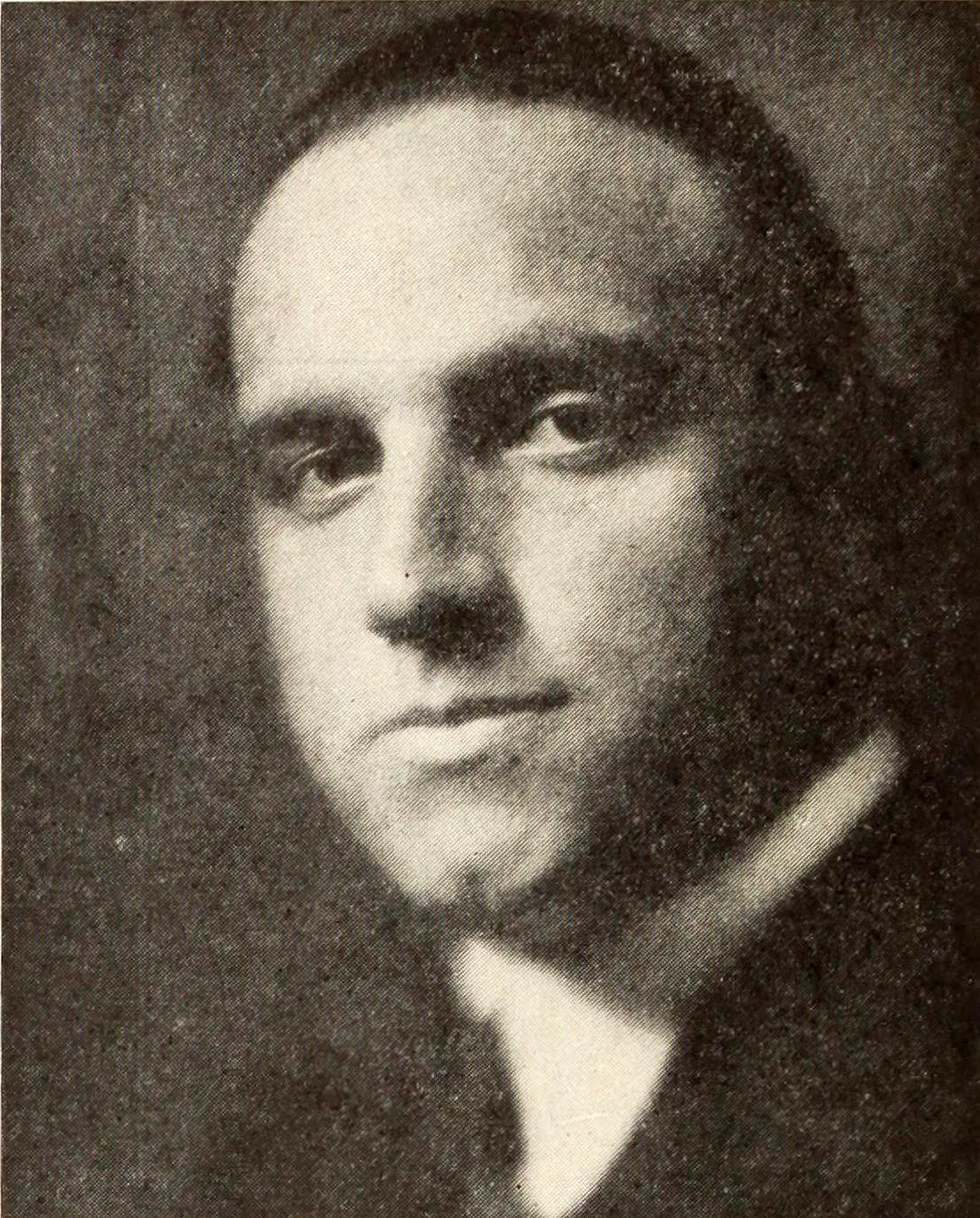

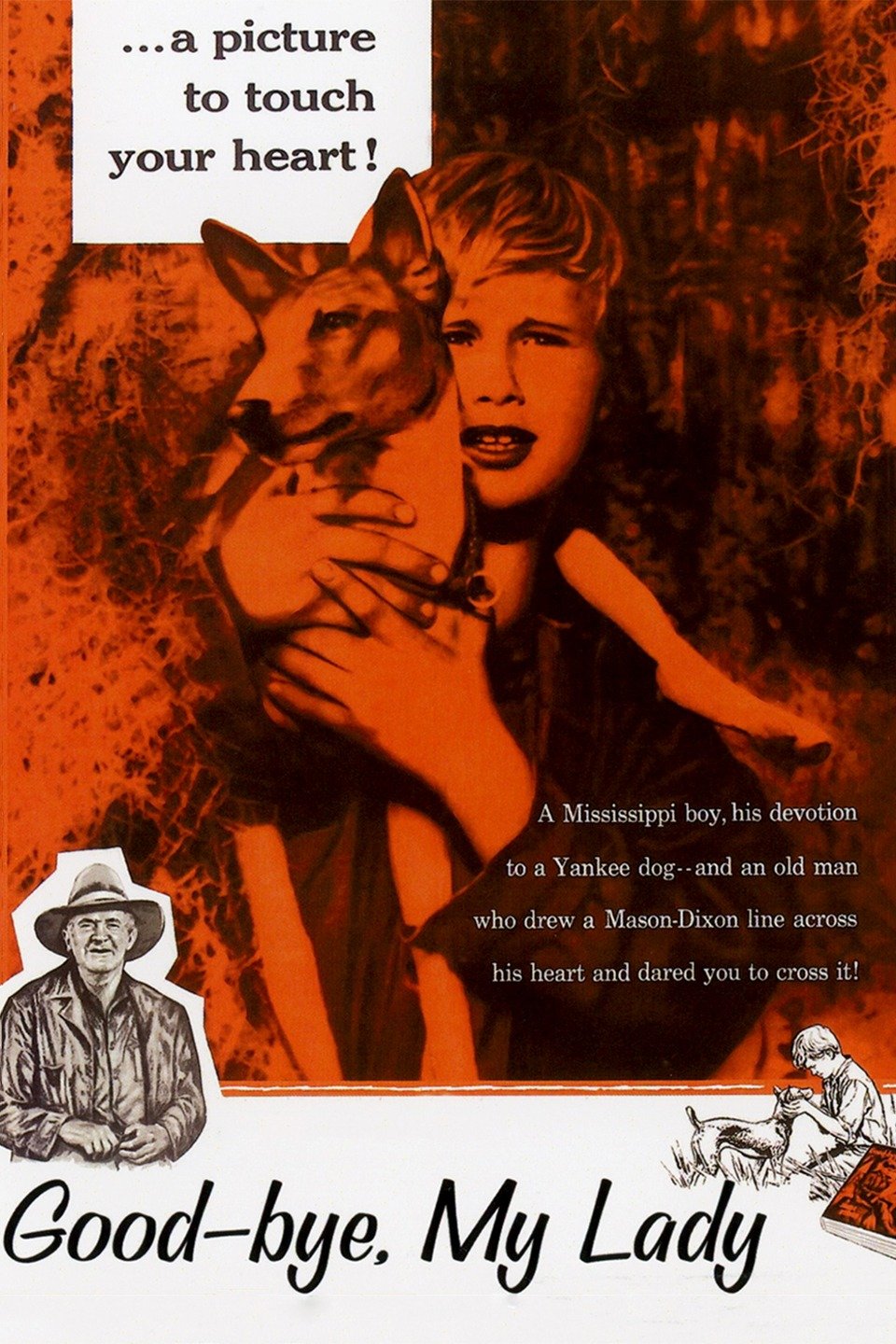

revelações na arte. Um pequeno filme de Allan Dwan: “A Sereia dos Mares do

Sul”. Estrelada por Virginia Mayo no papel de uma mulher ambiciosa e

sedutora, a produção tem um argumento

relativamente simples: uma mulher (Mayo) e seu amante resolvem se unir a um

antigo conhecido para desvendar um mistério vindo do mar junto a um náufrago

por ela resgatado, que trazia consigo uma pérola negra valiosíssima,

teoricamente retirada de um tesouro numa ilha perdida.

A esta premissa inicial, no entanto,

se ajuntam profusamente detalhes e mais detalhes: de pronto, o novo comparsa do

casal de caçadores aceita a empreitada. Mas desde o início parece estar mais

interessado na diabólica loira comprometida com seu colega do que com as

pérolas escondidas. Tudo isto se passa num pequeno barco e, em questão de instantes,

a mesma Mayo que estava ao lado de seu amante num cômodo da embarcação está a

beijar, naquele mesmo lugar esguio, o comparsa nela interessado. De modo

igualmente ligeiro, seu namorado avista tudo, os dois homens se atracam, tiram

sangue um do outro, mas são interrompidos pelo anúncio: “Terra à vista”. Acabam

com a briga imediatamente, se perdoam e vão trabalhar para conseguirem dar cabo

àquela aventura de um milhão de dólares.

Há duas coisas muito curiosas nesse

preâmbulo: primeiro, a instauração do triângulo amoroso de forma muito estranha.

No fundo, há uma certa aceitação daquela condição, em vista de “um caso mais

sério” (pelas pérolas, vale até aceitar que sua mulher dê alguns beijos em seu

colega). Segundo: a rapidez inusual destes acontecimentos. Não haveria exagero

nenhum em dizer que alguns dos episódios que acabei de narrar duram poucos

segundos. Questões graves, revelações fortes, aparecem e se dissolvem a passos

de maratona. E, por isto, ficamos um tanto atônitos ou, mais ainda, um pouco

fascinados com um certo toque fantasioso que há nesta condução do enredo: tudo

o que acontece pode, magicamente, ser substituído por outro fato ou pode se

tornar desinteressante muito rapidamente. Em uma questão de segundos.

E será mais ou menos neste mesmo

ritmo que o filme caminhará até o seu fim: numa seara intrincada de problemas e

de soluções que surgem e desaparecem numa revoada incessante de apenas 82

minutos de duração. Poderíamos tentar, até por isso, falar de “fluidez narrativa” para aquilo que Dwan

instaura em sua obra. E isto poderia ser admissível, mas desde que explicado em

termos muito restritos. Quando tratamos daquilo que costumamos chamar “um

enredo fluido”, queremos nos referir a um conjunto encadeado de acontecimentos

que se conectam de modo que o vínculo causal entre um e outro episódio se torne

algo tão natural que não seja muito percebido. Ao mesmo tempo, quando nos

referimos a este tipo de enredo, também queremos representar aquelas histórias

em que este caráter natural da causalidade narrativa é gerado sempre pela

virtuosística alocação dos episódios em seu tempo certo: por tudo ocorrer em

seu devido tempo, numa estrita economia, não nos entediamos ou percebemos o

tempo passar. O enredo é apreendido, assim, por nós num único e contínuo fluxo.

Isto, obviamente, se aplica só em

partes à “Sereia dos Mares do Sul”. Aqui, apesar de haver uma certa fluidez

inexplicável, mágica, dos acontecimentos, o seu vínculo causal não é nada

natural. Mas, daí, viria o questionamento: se não é nada natural, porque é que

o aceitamos? Qual o limite entre o sem sentido e o fantasioso que faz com que

nos encantemos com esta história?

Me parece que há uma outra

naturalidade (aí, sim) que explique isto: Dwan conduz uma história de

acontecimentos muito fortes, remarcáveis, e que são introjetados pelos

caráteres de seus personagens com absoluta seriedade, mesmo que muitas destas

problemáticas durem pouco. Há, em todos aqueles que se colocam nesta revoada de

desventuras, uma entrega profunda a todos estes sentimentos confusos. Há neles,

por isso, uma grande credibilidade. Ou, pelo menos, a credibilidade de que

situações tão ambivalentes e mutáveis possam ser bastante humanas. Este sentido

narrativo é vetorizado principalmente pelo fio condutor de toda a história: a

protagonista interpretada por Mayo. Ela é, ao mesmo tempo, a mulher que faria

tudo para ser rica com as pérolas negras e aquela que se sacrifica de modo

maternal quando um nativo da ilha secreta se acidenta ao cair de uma árvore. É

ela quem zomba de Deus ao se fantasiar de missionária puritana para convencer

os nativos a deixá-la ficar na ilha, mas é também ela que, num átimo, é capaz

de transformar-se, da pecadora, na pessoa mais crente daquelas redondezas (a

única cujas preces são atendidas). É por isso, por seu caráter tão humano, exposto

na mesma cadência exótica do filme, que talvez a narrativa se torne mais

palatável para todos nós, enfim.

Mas não pode ser somente por isso. Se este é o

fio condutor que nos faz compreender a direção pela qual esta história caminha,

há outros artifícios que fazem com que ela dê-se a ver de modo cada vez mais

claro para nós. Parece que não só Mayo, mas todos os personagens da trama são

apresentados como pessoas que lutam a ferro e fogo por todos os seus sonhos,

mesmo que eles sejam os mais intempestivos e contraditórios. Essa contradição

interna a todos eles, psicológica mesmo, é uma instabilidade constante que, por

ser generalizada, dá credibilidade ao fato de que a obra como um todo possa ser

conduzida nesta mesma instabilidade sem que consideremos isto um defeito, mas a

consequência dos entraves entre os desejos de diversas personalidades

indomáveis (mas não caprichosas).

Além disto, a própria representação

cênica que Dwan dá aos fatos que envolvem a vida destas pessoas parece dar a

estas abruptas mudanças um caráter factível ou artisticamente apreciável. Os

cenários claustrofóbicos, principalmente nas cenas filmadas no barco, não dão

conta de “dar espaço” para que cada coisa aconteça de cada vez, para que cada

personagem reaja separadamente àquilo que a cena lhe impõe: muitas vezes os

espectadores se veem confrontados com imagens dúbias, em que os atores em cena

parecem estar cada um envolto num drama pessoal bastante alheio ao outro, mesmo

que ambos estejam assustadoramente próximos no espaço cênico, algo que recorda

bastante alguns esquemas de encenação teatral. Aliás, é também por essa

claustrofobia cênica que a ópera e o teatro prosaico são tão famosos por suas

mudanças contextuais tão abruptas. Aqui não poderia ser diferente: há uma

economia enorme para tudo: pouco tempo e pouco espaço. Se a duração da projeção

é mais curta que o habitual, o poder de suas imagens se condensa nesses

cubículos, em curtos e certeiros gestos: desde o sorriso luxurioso da

protagonista loura num close inicial, logo que é vista pelo comparsa que a ama,

até a curta prece feita pela mesma personagem perto do fim do filme, quando

ela, com os olhos brilhando, agora num plano mais médio, mira o céu e clama

para que todas as desventuras que até ali haviam ocorrido se dissipem. Essas

imagens potentes, condensadas e magistralmente dirigidas, por serem capazes de

retirar um arcabouço imenso de significados de pequenos gestos corporais ou de

pequenas posições cênicas, são mais um voto de credibilidade nesta obra

dwaniana.

Enfim: desta vez não aceitamos a

fluidez dos ocasos por ser natural, mas por ser arrebatadora. É este o senso

fantástico de “A Sereia dos Mares do Sul”. E agora voltamos ao nosso ponto

inicial: o virtuosismo da arte narrativa, aquilo que nos faz admirá-la, é uma

questão de tempo: saber alocar os acontecimentos num conjunto tão coeso que

tudo seja transmitido ao espectador num fluxo contínuo, porque tudo lhe foi

dito exatamente quando se deveria dizer. É óbvio que esta arte, a arte dos

contadores de histórias, é um exercício paulatino e paciente da sabedoria que

oculta e desvela, que dilata e encurta, na cadência devida. Mas nos prova Dwan

que nem sempre este ritmo deve ser tão quieto, principalmente quando os dramas

humanos são tão indômitos. Para ele, a arte de narrar era mais que uma questão

de (pouco) tempo: era uma questão de segundos.