sábado, 16 de janeiro de 2021

Mank (2020)

MANK (2020)

Seis anos separavam Mank do último

filme de David Fincher, Garota Exemplar. Era, portanto, uma estreia esperada,

uma ótima oportunidade para Fincher provar mais uma vez a excelência que seus

filmes recentes têm demonstrado.

Até por isto, faltam palavras para

descrever a decepção desta biografia de Herman J. Mankiewicz. Não só isto, mas

também faltam palavras de um sentido mais técnico: é difícil descrever em

minúcias críticas quais foram, ponto a ponto, os erros do filme. Há muita coisa

nebulosa, desorganizada, claramente precária, mas difícil de ser esmiuçada.

No entanto, tentemos: me parece que

o principal “veneno” que corroeu as estruturas do filme reside numa espécie de

“simbólica” muito histriônica e malograda. O filme parece ser todo erigido em

torno de uma simbolização da antiga Hollywood e da vida de Mankiewicz que,

antes de ser uma boa ficção, é a pior das caricaturas.

Em primeiro lugar, o uso forçoso de

uma fotografia alla Kane ou à moda noir não parece nada orgânico. Há exageros

de contraste que se somam a exageros na composição do décor, tudo num intuito

claro de forçar, de modo bastante grosseiro, o entendimento do espectador a

perceber que “está-se fazendo uma bela homenagem aos clássicos”.

Em segundo lugar, a montagem parece

uma das coisas mais desleixadas que um diretor consagrado poderia fazer. Há

alguns cortes abruptos em imagens de memórias e os flashbacks parecem ser

desordenados propositalmente, tudo isto

para representar uma memória errática, mas o resultado é desastroso.

Essas centelhas das lembranças de Mank, quando montadas, parecem tão lacunares

que perdem qualquer força que poderiam ter. Mais uma vez há, aqui, um problema

de representação: o comprimento das imagens e a forma de sua disposição parecem

ter sido feitos para gerar uma caricatura dos acontecimentos, mas não para

expressar o verdadeiro peso que eles tiveram na vida do protagonista. A

impressão gerada é a de que os fatos são “jogados” aleatoriamente,

preguiçosamente, a nossa vista.

Um dado presente no filme, no

entanto, o salva do fracasso total. Se é verdade que Mank é um filme que, em

alguma medida, quer fazer justiça à memória do homem que influenciou

terminantemente um dos melhores filmes do mundo, seu único trunfo reside num

objeto, criado por Mankiewicz, e que foi decisivo para amarmos tanto assim

Citizen Kane: Rosebud. Em Mank não há trenós, mas este objeto de desejo a ser

perscrutado e reencontrado pelos espectadores é a vida do próprio Mankiewicz

que, sem dúvida, representaria um material interessante até no pior dos

roteiros. Sua vida atribulada, de doenças e vícios, sua relação com Welles e

sua redenção, na feitura do roteiro de Kane, são episódios caros a todos nós e,

mesmo mal representados, continuam atrativos.

O saldo final é bastante negativo,

claro. E mais parece, depois disso, que o verdadeiro interesse de Fincher hoje

é Mindhunter, sua bem-sucedida série de TV, na qual ele vêm exercendo, em

algumas incursões como diretor de episódios, experimentações eficazes que

relembram os melhores momentos de Zodíaco. Que volte para o cinema, mas sem a

preguiça que acometeu este último e profundo lapso de sua carreira.

quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Melhores do Ano - 2020

segunda-feira, 4 de maio de 2020

Allan Dwan - Uma questão de segundos, por Yuri Ramos

domingo, 22 de dezembro de 2019

Hu Sang - Filmes disponíveis

segunda-feira, 26 de agosto de 2019

Descoberta de Guru Dutt, por Charles Tesson

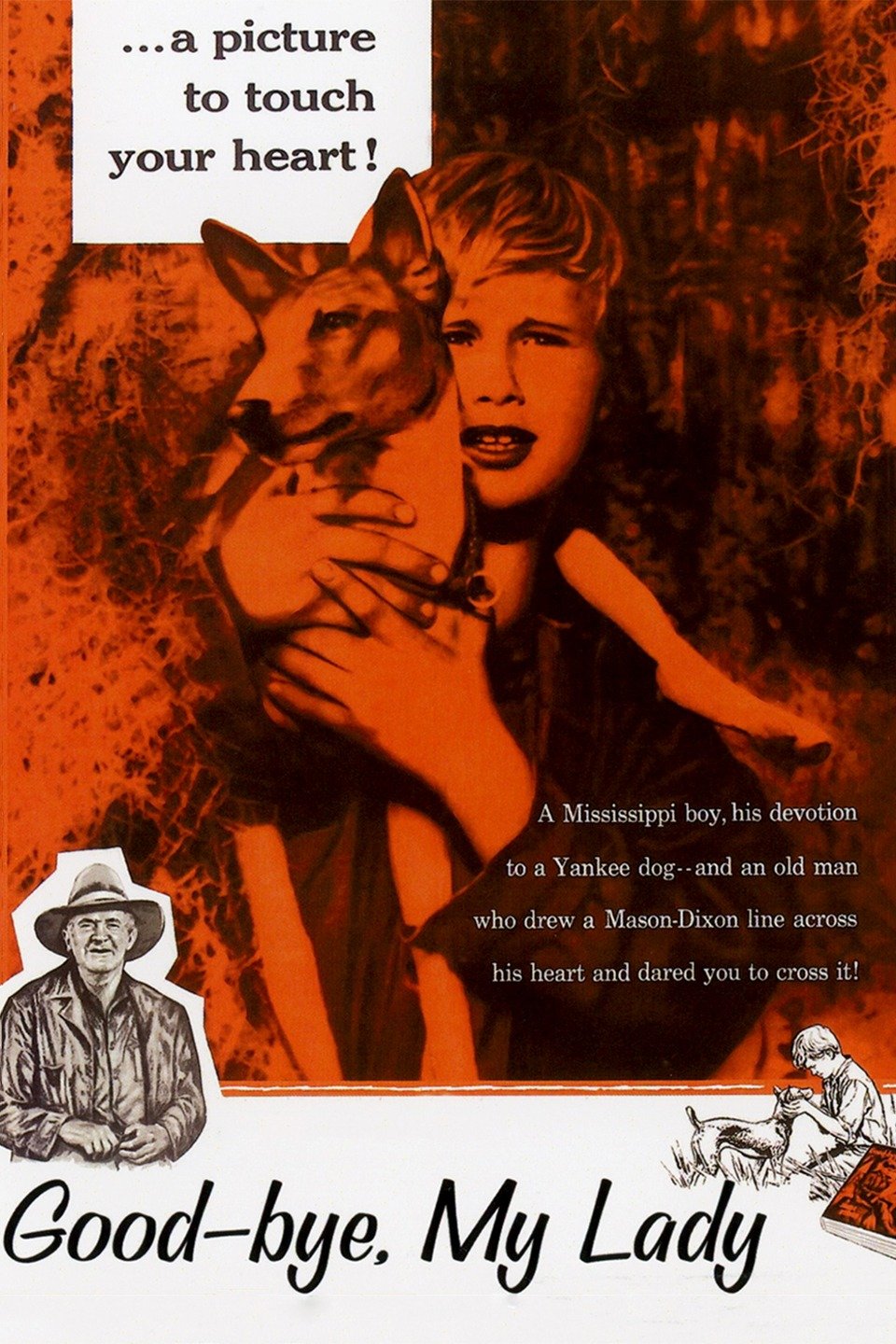

Good-bye, my Lady (1956) - por Luís Miguel Oliveira

de William A. Wellman

"Goodbye, My Lady" foi o antepenúltimo filme realizado por William A. Wellman, que depois de uma carreira iniciada nos anos 1920, e com vários momentos gloriosos na primeira linha de Hollywood, se aprestava a fechar a obra no tom discreto e quase menor que, no fundo, foi sempre o seu, mesmo nas produções luxuosas dos seus momentos de maior aclamação - sempre preferiu o pragmatismo à retórica, a sugestão da sensibilidade à sensibilidade gritada, a secura descritiva ao exacerbamento emocional.

Num certo sentido, e pela conjunção de características acima descritas, talvez não tenha havido cineasta americano da sua geração tão avesso ao melodrama como Wellman, certamente o género menos tocado na sua multifacetada e eclética obra, onde predominam os géneros tidos como "masculinos", tais como o filme de guerra ou o western, brutos, secos e contidos, mesmo quando declinados no "feminino" (o caso do extraordinário "Westward the Women", uma das primeiras abordagens expressas ao lugar da mulher no "western", quer o "western" do cinema quer o "western" da História). E no entanto...

E no entanto, Wellman tinha guardado, para os momentos finais da sua obra, um dos filmes mais comoventes alguma vez feitos. Em "Goodbye, My Lady", como em todos os filmes de "crianças e cães", há lágrimas de sobra para qualquer espectador que não tenha ainda os órgãos vitais empedernidos. E, sendo o supra-sumo do filme de "crianças e cães", as lágrimas aumentam exponencialmente. O que é genial? Que Wellman faça um tal filme sem abdicar dos seus princípios habituais - pragmatismo, secura, horror à retórica - e sem arrancar uma só lágrima a partir dalgum golpe baixo (aquele género de "golpes baixos" que são, ou viriam a ser, característicos da generalidade dos filmes de "crianças e cães").

Notar-se-á que, mais uma vez, Goodbye, My Lady é um filme conjugado no masculino, de onde as mulheres estão ausentes, e assente na relação entre um velhote (Walter Brennan, mais uma vez provando que foi o maior actor de cinema de todos os tempos) e um miúdo órfão (Brandon deWilde). A Lady do título é um cão, mas como não ver nesse nome (e nesse título) uma chave ou uma indicação para o verdadeiro tema do filme, que seria, muito simplesmente, e muito adequadamente para um garoto que já ficou sem mãe quando o filme começa, uma aprendizagem da perda e, consequentemente, uma aprendizagem da vida, uma entrada na vida, uma entrada naquele ponto da vida a que se chama "maturidade" e que consiste, basicamente, em ser-se confrontado com escolhas e em assumir a responsabilidade perante as escolhas que se fazem.

Assim sendo, "Goodbye My Lady", como todos os grandes filmes sobre a infância, é um filme sobre o seu fim, é um filme sobre a despedida de um tempo e de uma condição, e sobre as boas vindas, sempre com o gosto amargo das coisas inevitáveis, ao tempo em que um garotinho se transforma num homenzinho. Quando ele diz "goodbye" à sua "lady", e a vemos ir embora, engaiolada pelos seus donos legítimos, ninguém resiste, por mais enxuta que seja a forma como Wellman o filme (ou precisamente por essa forma ser tão enxuta): em raccourci, cada espectador revê o momento em que disse "goodbye" à sua "lady", revê a criança que foi e o momento em que deixou de a ser. Nos pântanos do Mississippi, Wellman arrancou, como todos os grandes autores de todas as eras e todas as disciplinas, uma narrativa universal. Esse é o seu poder, retomado a cada nova projecção. Goodbye, my Lady.

Luís Miguel Oliveira